私は、今回、カザフスタンのアルマティで開催された、The Third International UNESCO Model “Ethics of the use of Artificial Intelligence in Education”に日本代表として参加してきました。

本プログラムは、参加者がユネスコ加盟国の代表となり、ユネスコ内で行われる会議を模擬する教育イベントで、ユネスコ、カザフスタンユネスコ国内委員会、カザフスタンユネスコクラブ、イスラム世界教育科学文化機関(ICESCO)、ユネスコ・アルマティ事務所によって開催されました。

今回のテーマは、教育現場におけるAIの活用の倫理でした。本テーマの背景は、以下の通りです。

人工知能(AI)は、教育の重大な課題に取り組み、教育と学習の方法に革命をもたらし、SDG4に向けた進歩を前進させる上で有用である一方、技術の急速な進歩は、現在進行中の政策議論や規制構造を凌駕する様々な課題やリスクをもたらしている。ユネスコは、本質的にAIに対する人間中心のアプローチを提唱している。『AI for all』のビジョンは、特にイノベーションと知識の普及において、誰もが現在進行形の技術革命に参加し、その利益を享受できるようにする必要があることを保障する。(UNESCO: “The Third International UNESCO Model on AI Has Been Launched Associations and Clubs for UNESCO Movement” より引用、筆者による仮訳

https://www.unesco.org/en/articles/third-international-unesco-model-ai-has-been-launched-associations-and-clubs-unesco-movement)

このようなユネスコの掲げる「人間中心のAI」に基づいて、教育現場にどのようにAIが導入されるべきかについて話し合いました。3日間のオンライン研修と、8月12日~14日の現地での模擬ユネスコは大変学びの多いものでした。

まず、オンライン研修では、教育におけるAI利用のガイドライン、文化におけるAIの統合と課題、メディアと情報リテラシー、といった点についての事前講習が行われました。その後、カザフスタンの現地で、グループワークと模擬ユネスコが開催されました。

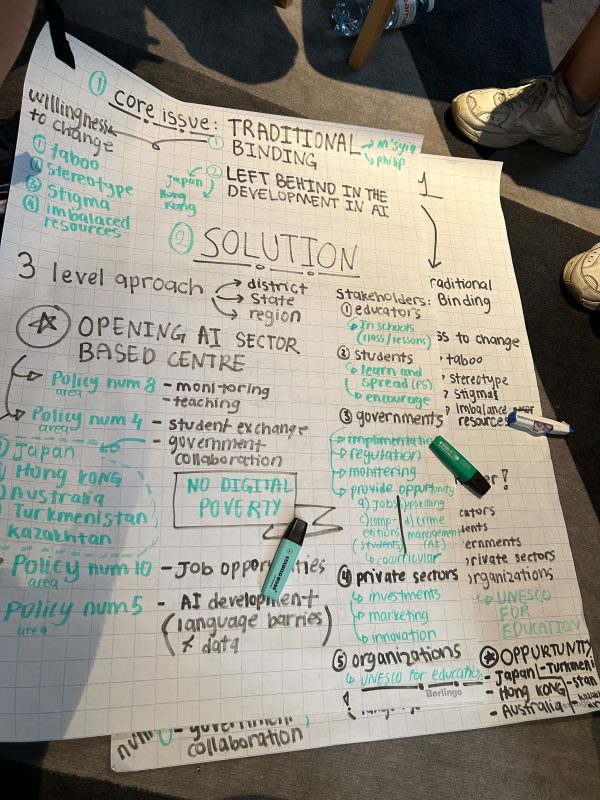

グループワークでは、参加者が地域ごとに分かれて、それぞれの地域で重要とされる地球規模課題とそれらへの対応について、また他の地域とどのように協働できるかについて話し合いました。私のグループはアジア太平洋地域で、オーストラリア、マレーシア、フィリピン、香港、カザフスタン、トルクメニスタンからのメンバーが参加していました。このグループで話し合ったことは、主にsocial inclusion(社会包摂性)とAI development (AIの進歩)でした。文化的な違いを持つアジア太平洋地域の国々にとって、文化多様性の包摂とインクルージョンの実現が重要な課題でした。また、日本や香港には技術的な先進性がある一方で、マレーシアやフィリピンといった国々ではデジタル機器へのアクセスが問題となっており、感じている課題にも違いがあることが浮き彫りになりました。例えば、前者の国々では、AIや一定の規制の導入が始まっているものの、あまりにも技術進歩が早すぎて、適切な規制やルール作りが追い付いていない部分が課題とされています。一方、後者には経済発展に課題を抱える国々が多く、伝統的な教育方法や生活様式への帰属意識が強いため、AI導入の土台そのものができづらいという点を参加者が示してくれました。

課題も大きく異なる中どのように対処していくかという点は、地域内の多様性が高いアジア・太平洋地域ならではの課題だと感じました。

その後、UNプラザにて模擬ユネスコを実施しました。第1セッションでは、自国におけるAIの教育分野への利用と課題、優先事項などを各自2分程度で共有し合いました。ここで私からは、日本におけるAIの活用状況と規制、具体的には「人間中心のAI」という理念とそれにかかわるAI 戦略、プライバシー保護に関する規制等を説明しました。この点においても、国により直面している課題やAIに関する導入の度合いが違うと感じた一方で、グローバルレベルで共通した課題があることも浮き彫りになりました。例えば、AIを有効かつ安全に使うことができる教員の不足は各国に共通している課題であると感じました。

その後の第2セッションでは、3つのグループに分かれて、各自が考えてきた戦略提案を3分間で発表し合いました。私は、グローバルな視点から、多様なアクター、特に教育機関や会社を含めたステークホルダー間での定期的な円卓会議の開催を提案しました。また、企業の積極的で継続的な会議への参加を求めるために、一定期間円卓会議に参加している団体に関しては独自の認証ラベルを付与するということも提案しました。ほかの参加者からは、AIに特化した国際機関をつくるというような提案のほか、自国のAI戦略に関わる今後5年間の計画立案や、教員養成プログラム、教育現場に活用するアプリ開発など、多岐にわたる提案がなされました。

今回は、多様な国から参加しているユースとの出会いという点でも大変貴重な機会でした。日本が中央アジア諸国からどのようなパートナーとして受け取られているかということも肌で感じました。AIに関し日本がどのような政策をとっているかは、どの国の参加者からも強い興味を持って聞いてもらえ、ユネスコへの大きな出資国である日本が協力できる余地は大きいのだと感じる場面がたくさんありました。一方で、この分野に関するユネスコへの日本の貢献はあまり国内で知名されておらずもったいないと感じました。例えば、今回の事前講習内で視聴を推奨された動画は、ほとんどが日本の協力の元で作成されたものでしたが、それらを知っている日本人は少ないように思います。

AIに関し、教育という、ユースにとって身近なテーマで話し合えたことは、議論の広がりにもつながったと思います。印象的だったのは、教員養成やロードマップの作成など、AIの可能性について言及する議論が大半を占めたことです。何かをやめよう、止めようとリスクばかりに目を向けるのではなく、そのポテンシャルを重視する姿勢はユースらしいとも感じました。

今回、多くの国のユースと直接対話することが叶い、彼らと今後も強い関係性を続けていくことができると感じました。「心に平和の砦を築く」というユネスコの理念を体現したようなユース同士の未来志向の取組は、今後も一層強くなっていくことと思います。次世代ユネスコ国内委員会としても、その実現へ向けて取り組んでいこうと感じました。

アルマティのUNプラザ(旧UNアルマティ事務所)にて

「シムブラク」スキーリゾートで実施された文化プログラムにて

DATA

| イベント名 | The third international UNESCO model ”Ethics of the use of artificial intelligence in education” |

|---|---|

| 開催日時 | 2024年8月12日~14日 |

| 会場 | カザフスタン |

| 執筆 | 次世代ユネスコ国内委員会委員(2024年8月現在)東和佳奈 |