みなさん、はじめまして!igoanユネスコクラブ副代表を務めております、東京海洋大学海洋生命科学部 学部生の中川夏舟(なかがわかしゅう)です。今回は7月21日に大阪・関西万博で開催された ユネスコ・キャンパス「海の日」特別授業「つなげよう いのちを育む海のバトン」の様子や感想をお届けします。

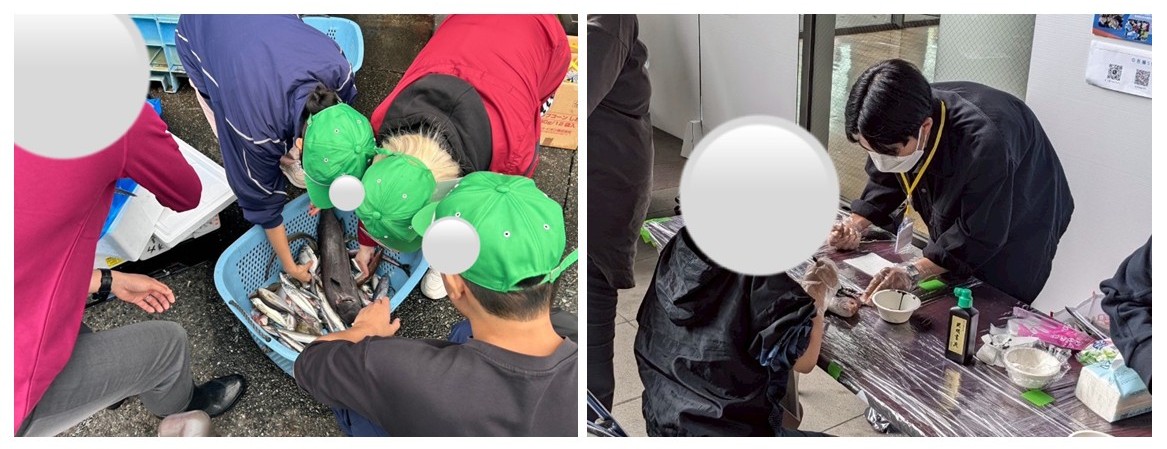

まず初めに、私が所属しているigoanユネスコクラブの紹介を簡単にさせていただきます。そもそもigoanは「アイゴーン」と読み、Innovation Group Of Aquatic Natureの頭文字をとった名前となっています。igoanは「海や魚に関心を持つ人を増やす」という目標のもと、水圏環境の理解の促進や水圏の持続的な利用、水圏を担う次世代リーダーの創生を目指したイベントづくりを行っています。具体的には、「実際に体験して、自ら気づきを得る」イベントづくりを心がけ、子どもたちに向けた真珠取り出し体験や生態学習のフィールドワークなどの教育活動、魚料理へのハードルを下げることを目的とした料理体験教室などの魚食普及活動など、多岐にわたる活動を行っています。

また、igoanの大きな特徴として、すべて学生が主体となって活動を行うという点があります。イベントの企画や運営はもちろんのこと、イベントに使用するお魚を市場から仕入れたり、協力してくださる企業を自分たちで探したりなど、イベントの0から100までを学生自身の取組によって作り上げています。現在私は、漁網の廃棄による二酸化炭素の排出やマイクロプラスチック化といった問題を多くの人に伝えるため、環境活動家や企業と協力し、廃棄漁網などからドレスを制作するプロジェクトを進めています。こちらの完成品については、みなさんにご覧いただけるような展示会も企画する予定です。

さて、当サークルのご紹介はこれくらいとしまして、ここからは「Sustaining Our Oceans:SOO」(私たちの海を支える)プロジェクト※の一環として行われたユネスコ・キャンパス「海の日」特別授業「つなげよう いのちを育む海のバトン」の様子や感想をお伝えさせていただきます。

イベントの序盤では、SOOプロジェクトで開発中の、VRゴーグルを用いた、タイ・ラノンに生息する生物を探すゲームを中高生とともに体験しました。このゲームに登場する魚はとてもリアリティが高く、実際に海中で魚を観察しているかのような気持ちになりました。特に鱗や各鰭、側線といった細部の描写も繊細で、とても感動しました。中高生たちも楽しそうにゲームをしており、自分たちの状況を教えあったり、周りのお友達と結果を共有したりする姿はとても印象に残りました。

ゲーム体験のあとには、海洋教育の専門家である田口さん、映像作家である河瀨さん、そして私の三者によるトークセッションを行いました。はじめてお会いする中高生を前に、自分の経歴や想いをお話しするということで、とても緊張しましたが、河瀨さんによるご自身と海のつながりについてのお話をお聞きしているうちに、自然と緊張はほどけていきました。とくに印象に残っているのは、「海の生き物たちから見て、人間の住むこの地は生きることのできない地である」というお話です。自然との共生がうたわれる昨今、どこか一方的な、見かけ上の共生が広まってしまっているなと感じることが多くあります。そんな中で、このお話を通して、一方的な視点に立って物事を考えるのではなく、相互の視点から考え、解決を目指していく必要性に気づかされました。セッション中は田口さんの巧みな司会進行により、短い時間の中ではありましたが、三者の想いの根本の部分を共有し、一種の「対話」をすることができたのではないかと思います。

そして、驚かされたのはなんといっても中高生の積極性です。私が話をしているときから全員の目が輝いており、みなさんの普段の活動や心に秘めた想いから共感できる部分を見つけたり、これからの活動に希望を見出してくれたりしたのだと思います。質疑応答の時間では、「サークルで教育活動を企画するうえで大変なこと」や、「どんな『海』を守っていきたいか」 など、自分自身が深く考えるきっかけとなるような質問がたくさん飛び交いました。特に印象に残っている質問は、「世界と海、そして自分自身がつながっていると感じる場面はあるか」という質問です。これまでの活動で海外とのつながりを意識したことがほとんどなかったため、ハッとさせられました。そのとき思い浮かんだのは、中嶋亮太さんの著書『海洋プラスチック汚染――「プラなし」博士、ごみを語る』に登場する「世界中どこを探しても、プラスチックが見つからない海はもうおそらく存在しない」※※という一文です。海洋プラスチック問題はもちろんのこと、海水温の上昇、磯焼け、サンゴの白化など、海で起きている多くの問題は日本だけでなく世界全体で起こっています。こうした状況の中、「宇宙船地球号」の乗組員である我々ひとりひとりにできることは、国ごとに「分断」して個別に解決を図るのではなく、各国が協力し、情報共有や技術提供、環境保全活動などを通じて世界的な問題解決を促すことです。これらのことが達成されたとき、我々は海という広大な環境を介し、世界中でつながりあうことができると感じました。

そしてこの質問をきっかけに、日本と海外での海洋問題に対する意識の差はどれほどあるのか、という新たな疑問が自分のなかで生まれました。遠く離れた地でも問題意識や危機感、解決方法は同じなのか。人々の海に対する想いはどう変化するのか。その答えを探すため、そしてVRで見たタイ・ラノンの海を自分の目で確かめるため、私は今年中にタイの海を訪れようと考えています。もし機会があれば、この疑問の真相や実際の海の感想なども皆さまにお届けしたいです。

長くなりましたが、今回のイベントを通じて、参加者の皆さまと想いを共有しながら、自分自身の海への意識を改めて見直すことができました。また、海という存在はひとりひとりの心を支え、それぞれに想いがあるということを再認識することができました。そんな素敵な海を持続的に利用することができるよう、これからもこの活動を続けていきたいと思います。ご参加くださったみなさん、本当にありがとうございました!

※詳細は「Sustaining Our Oceans」(私たちの海を支える)プロジェクト(ユネスコ・アジア文化センターHP)をご覧ください。

※※中嶋亮太(2019)『海洋プラスチック汚染――「プラなし」博士、ごみを語る』 岩波書店 p.2.

DATA

| イベント名 | ユネスコ・キャンパス「海の日」特別授業 「つなげよう いのちを育む海のバトン」 |

|---|---|

| 開催日 | 2025年7月21日(月・祝) |

| 会場 | 大阪・関西万博 国連パビリオン イマーシブシアター |

| 参考情報 | イベント詳細はコラム「UNESCOレポート」でも紹介しています。ぜひご覧ください。こちら |