みなさん、こんにちは。

2024年12月7日から9日にかけて、次世代ユネスコ国内委員会 委員の長澤パティ明寿、佐藤世壱の2名がユネスコ食文化創造都市ネットワークに加盟する山形県鶴岡市を訪れました。

今回の訪問の目的は、12月7日・8日に開催された「つるおかふうどフェスタ」と9日のエクスカーションへの参加を通じて、創造都市加盟10周年を迎えた鶴岡市の食文化の取り組みを実際に見聞きするとともに、ユースを含む創造都市関係者とのネットワークを構築することでした。

鶴岡市は、2014年12月に日本で初めてユネスコ食文化創造都市に認定された都市です。認定から10年を記念した「つるおかふうどフェスタ」―このイベント名には、「風土」と「FOOD(食)」を掛け合わせた意味が込められており、鶴岡の食文化が地域の自然や歴史、精神性と深く結びついていることを象徴しています。

鶴岡の食文化――風土が育む「生きた文化財」

鶴岡市は、四季折々の恵みを受け継ぐ豊かな食文化のまちです。その独自性は、単なる「美食」にとどまらず、風土、歴史、精神性が織りなす食の体系として確立されています。鳥海山や出羽三山をはじめとする雄大な山々、庄内平野の広大な田畑、豊富な海の幸眠る青々とした日本海―こうした地理的多様性がもたらす食材の豊かさが、この地の食文化を発展させ、支え続けてきました。また、1400年以上の歴史を持つ山岳修験の聖地「出羽三山」では、「精進料理」という形で食文化と精神文化が結びつき、自然の恵みを享受してきました。加えて、「在来作物」と呼ばれる数百年に渡って受け継がれてきた農作物も多数健在しています。これらは単なる「食材」ではなく、地域の文化そのものであり、「生きた文化財」として国内外の訪問者を魅了し続けています。

さらに、鶴岡市の食文化は、日常の食事だけでなく、年中行事や祭礼の場面にも深く根付いています。筆者らが鶴岡に滞在していた12月9日は「大黒様のお歳夜」と呼ばれる、大黒天に1年の感謝を捧げ、翌年の豊穣や子孫繁栄を願う庄内独自の行事の日。黒豆なますや黒豆ご飯、納豆汁といった「豆づくし」の料理を味わい、皆のまめ(健康)を願うそうです。こうした行事食は、人と自然、地域の歴史を繋ぐものとして、今も大切に受け継がれています。

筆者らを出迎えてくれた鶴岡の雄大な自然/眼下には庄内平野、日本海、鳥海山が広がる

地域の絆とユースの挑戦――「幻のうどん」誕生!庄内農業高校が挑んだ地域活性化プロジェクト

視察初日である12月7日、鶴岡市の結婚式場「グランドエルサン」には鶴岡市内外から多くの人々が集まり、「ふうどマルシェ」と題した料理&クラフト品の販売・活動紹介や、世界10都市の料理デモンストレーション&ふるまいなど多彩な企画が催されました。中でも印象的であったのが、地元の料理人や大学教授、地域起業家の方々が登壇したトークセッションです。そこでは、「なぜ鶴岡市がユネスコ食文化創造都市に選ばれたのか」「これまでの取り組み、そして今後の展望」といったテーマについて、活発な議論が交わされました。

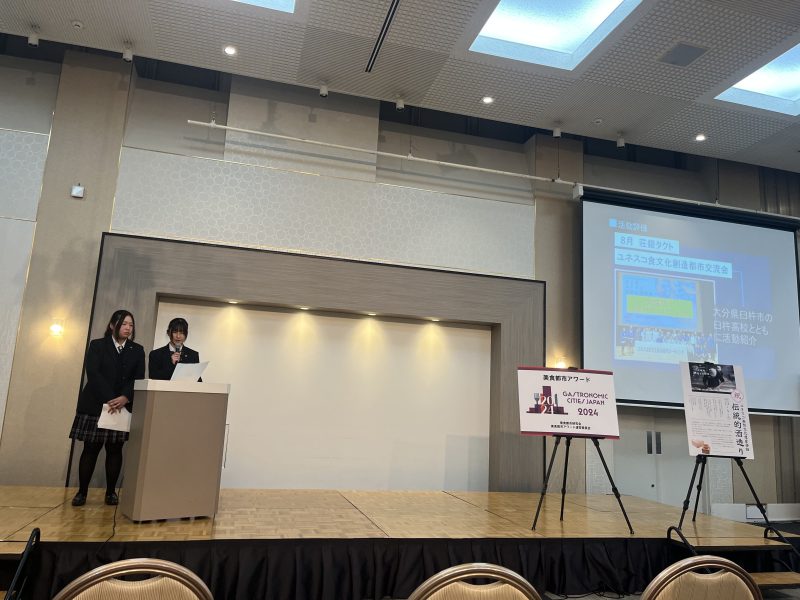

そんな中、ユース世代の活動として発表されたのが、山形県立庄内農業高等学校の生徒たちによる「庄農うどん大作戦!」です。鶴岡が位置する山形県庄内地域には、小麦粉と塩、水のみを原料とし、江戸時代から続く「庄内うどん(麦切り)」という伝統食があります。今、江戸時代から続くこの文化を、庄内農業高校の生徒たちが食品加工の授業の一環として製造・販売することで、地域を活性化させる試みが行われています。その名も、「庄農うどん大作戦!」。6年目を迎えた2024年度は、藤島地区を中心に8月末から10月初旬にかけて、地元の飲食店9店舗が「庄農うどん」を使った限定メニューを提供。その人気ぶりから、「幻のうどん」とまで呼ばれるようになりました。実際に「つるおかふうどフェスタ」で販売された際には、販売開始直後から長蛇の列ができ、即完売となるほどの盛況ぶりでした。単なる食品の販売にとどまらない、「ユースが地域の食文化を創造する」という意義を確かに感じました。

また、庄内農業高校は鶴岡市とともにユネスコ食文化創造都市である大分県臼杵市の臼杵高校とも積極的な交流を行っているとのこと。「他食文化創造都市ユースとの交流が自分たちの活動の大きな励みになった」と語る様子に、次世代ユネスコ国内委員会が目指す、創造都市間ユース連携による創造都市活動の活発化とその価値認識拡大の潜在力を感じました。

「庄農うどん大作戦」について成果を力強く発表する庄内農業高校の生徒

世界とつながる「食の交流」――ユネスコ食文化創造都市が集結!鶴岡発「世界を巡るディナー」

視察2日目の夜には、ユネスコ食文化創造都市認定10周年イベント「つるおかふうどフェスタ」の特別企画として、世界のユネスコ食文化創造都市や海外姉妹都市のシェフが腕を振るったコース料理が提供されるディナーイベントが開催されました。

各都市の料理10品を通じて、世界の味を巡る旅へ。異なる背景を持つ国内外のシェフによる「地域のアイデンティティ」が込められた料理の一皿一皿。シェフがその料理の背景を紹介しながら提供され、気候・風土・歴史が調理技術や食材の組み合わせに与える影響を学ぶことが出来ました。北欧の保存食文化は冬の厳しい寒さを耐え抜くために発展したものである一方、鶴岡の発酵食品文化は湿潤な気候を活かした独自の知恵として根付いてきたことなど、頭も心もお腹も満たされる時間でした!また、それぞれの土地の歴史や想いが込められた一品に舌鼓を打つことで、その背景にある物語(ストーリー)が浮かび上がってくる心地になり、食を通じた文化交流の可能性を肌で感じる体験であったと感じています。

本ディナーイベント、偶然にも皆川治鶴岡市長の隣の座席に座ることに。次世代国内委員会の活動や鶴岡市との連携について市長と語ることの出来た貴重な機会ともなりました。

世界10都市のシェフが鶴岡に大集合!

鶴岡の精神文化と食文化の関わり・食にまつわる知恵を国内外のゲストとともに体感!

12月9日には、鶴岡市のご厚意で、国内外のシェフや創造都市関係者向けに開催された鶴岡市の「食」を巡るエクスカーションに同行しました。

「鶴岡ふうどガイド」の案内のもと、庄内平野の水田に浮かぶホテル、「スイデンテラス」を出発した一行は出羽三山の一つを構成する羽黒山へ。長靴に履き替えると、幻想的な雰囲気漂う神域に足を踏み入れました。みぞれ混じりの天気でしたが、国宝・羽黒山五重塔を前にして国内外のゲストは大興奮!フィリピン・イロイロ市から来鶴したシェフは「神聖な雰囲気漂う羽黒山の様子をイロイロの人たちに伝えたい!精神文化と食文化の融合はとても勉強になる!」と夢中で写真撮影!また、偶然にも修行中の山伏に遭遇!鶴岡の精神・食文化を語る上で欠かすことの出来ない存在である「山伏」について貴重なレクチャーを受けました。

その後、一行は出羽三山神社に隣接する「斎館」へ。伊藤料理長から精進料理の歴史や使われる食材について、また、山菜やきのこの保存法・調理法に関するご説明をいただきました。さらに、数種類の出汁を試飲し、組み合わせによる相乗効果を楽しみました。レクチャーの後はいよいよお楽しみの精進料理!肉や魚を使っていないとは思えないほどバラエティーに富んでおり、在来作物や山菜がふんだんに使用された品々に、一同感嘆!特に、庄内特有のあんをかけた胡麻豆腐は絶品でした。

精進料理にて在来作物の美味しさと歴史に触れた一行は、ツアーの最後に、創業100年以上を誇り、多種類の在来作物を使用した漬物を販売する「つけもの処屋本長」へ。本間社長より鶴岡に伝わる漬物文化について説明を受けました。最近は「蔵王クリームチーズ粕漬」といった商品の販売も行っており、文化を「伝承」し「創造」する興味深さを感じました。

エクスカーションでの「対話」の数々

未来へ、世界へ繋がる「生きた文化」

今回の視察を通じ、鶴岡市の食文化が「過去から現在へとつながる生きた文化」であることを改めて実感しました。ユネスコ食文化創造都市としての10年間の歩みは、「ユネスコ創造都市ネットワーク認定都市」としての名誉にとどまらず、地域の食文化を継承し、新たな形で発展させる実践の積み重ねであったように感じます。「つるおかふうどフェスタ」はその10年の積み重ねを未来へ、世界へと繋ぐ重要な契機となったのではないでしょうか。

今回のイベント、前述した庄農うどんの発表に留まらず、大学生や高校生の関わる食関連プロジェクトの活動紹介や地元小学生が作成した「食文化」新聞の展示など、会場の至る所で食文化の「継承」と「創造」を考えるユース活動の息吹を感じる機会がありました。また、鶴岡市内を中心に多くの高校生がボランティアとして参加し、「食」を通して国内外の多くの人と関わる楽しさを感じている様子が見受けられました。

さらに、イベントで料理を振舞うため鶴岡を訪れたシェフや創造都市関係者は、鶴岡の食文化から自らの料理へのインスピレーションを受けるだけでなく、互いの料理の腕に刺激を受けて再会を誓い合うとともに、「食文化創造都市」としての連携を推進していきたいと多くの場面で発言していました。鶴岡市が地元の食文化を世界へ発信するだけでなく、世界の食文化や創造都市活動を繋ぐ「ハブ」となっていく兆しを垣間見た瞬間でした。

鶴岡市が2025年3月に策定した「第2次鶴岡市食文化創造都市推進プラン」では、「恵まれた豊かな自然と、歴史と伝統が息づき 人・地域・産業がともに輝く食文化創造都市鶴岡~食の理想郷へ~」との基本理念のもと、2025年度~2029年度までの5年間における食文化創造都市推進の計画が記されています。そのうち「基本目標1 食文化と共に創る産業振興」においては、「ユネスコ食文化創造都市に認定された本市の食と食文化の価値や魅力を国内外に発信するとともに、ユネスコ創造都市ネットワーク等の交流を促進し、観光誘客の促進と交流人口の拡大を図ります。」との目的の上で、「庄内農業高等学校の農産加工品開発による人材育成支援・加茂水産高等学校の水産加工品開発による人材育成支援」といったユースとの協働が継続されているほか、「国内外のユネスコ創造都市の相互交流と連携の促進」や「海外シェフとの交流による知識習得・技術研鑽への支援」といった取り組みを拡充することが明記されています。

鶴岡市は今、創造都市活動の可能性と潜在力が「国際的なネットワークならではの連携・交流の創出」と「ユースとの協働による食文化の継承と創造」にあると認識している状況にあり、国際的かつ未来志向の創造都市活動がなお一層活発化していく土壌があると我々は確信しています。

創造都市におけるユースの先進的な取り組みやそれを支援する行政の在り方など、多くの学びを得た今回の視察。食を通じて、地域の風土や歴史、そして未来を考える——。鶴岡市の食文化がこれからも国内外へと発信され、新たな世代へと受け継がれていくことを願うとともに、育んだ鶴岡市とのネットワークを大いに活かし、今後の次世代ユネスコ国内委員会活動に取り組んでまいります。

会場で感じた鶴岡の食文化の未来

DATA

| イベント名 | |

|---|---|

| 開催日時 | 2024年12月7日(土)~ 9日(月) |

| 会 場 | 山形県鶴岡市内各所 |

| 執 筆 | 次世代ユネスコ国内委員会(2025年6月現在)長澤パティ明寿、佐藤世壱 |