みなさん、こんにちは。大分県臼杵市(ユネスコ食文化創造都市)出身、次世代ユネスコ国内委員会委員の佐藤世壱です。

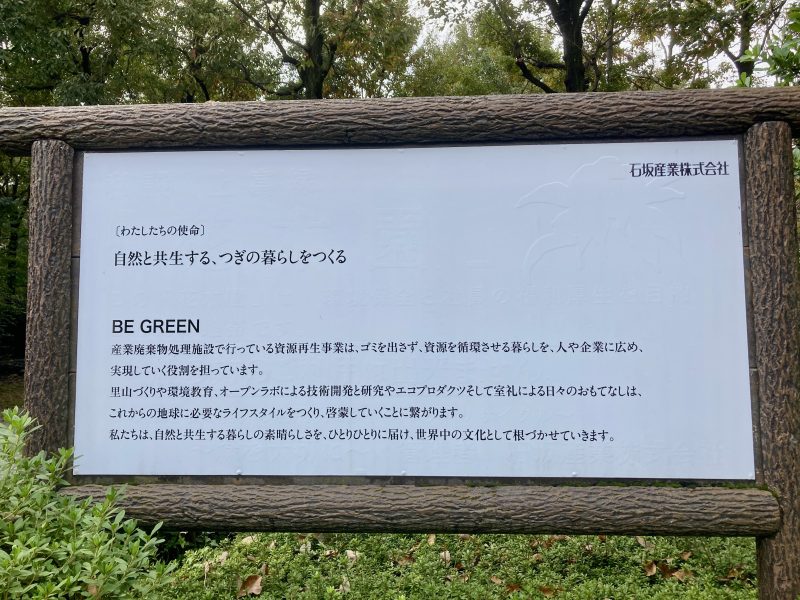

このたび、2024年11月21日に埼玉県三芳町に本社を構える石坂産業を視察訪問しました。石坂産業とは、「体験の機会の場」研究機構事務局1が主催する「Green Blue Education Forum 2024」2に登壇させていただいたご縁、そして、同社が次世代ユネスコ国内委員会の活動を支援してくださっているご縁3があり、今回の訪問が実現しました。

石坂産業本社 フロントにて

今回の視察は、単に企業の取り組みを学ぶだけではなく、「ごみ」と「資源」の境界を問い直し、社会全体のあり方を考える機会となりました。環境負荷を抑えながら資源を最大限に活かす石坂産業の取り組みを実際に目にし、それが私たちの暮らしにどのような影響を与えうるのかを改めて考えました。

「ごみをごみにしない」社会の実現へ

石坂産業は、「ごみをごみにしない社会『Zero Waste Design』」を掲げ、産業廃棄物の再資源化と環境教育の両面で業界をリードする企業です。同社の廃棄物リサイクル率は最大98%に達し、鉄・銅・アルミなどの金属類は単一の素材として回収され、再生資源として活用されます。さらに、コンクリート類は破砕され、再生砂利として利用されるなど、資源を無駄にしない高度な仕組みが確立されています。

敷地内の景観にも、この哲学が息づいていました。オフィス前の庭園には、廃棄された瓦を利用した石畳が整備されており、リサイクルの成果が自然に溶け込むようにデザインされています。ここでは、廃棄物が「ごみ」としてではなく、「新たな資源」として生まれ変わる未来の可能性を目の当たりにしました。

オフィス前庭園

見えない価値をすくい上げる場所

視察の中で特に印象的だったのは、廃棄物処理プラントの見学です。ここでは、日々大量の廃棄物が精密に分別・加工され、再び社会に還元されていきます。

石坂産業が他の企業と異なる点は、単なるリサイクルを超えて「資源としての価値を最大限に引き出す設計思想」を持っていることです。高度な機械による選別に加え、人の手による丁寧な分別が組み合わさることで、より精度の高い資源化が実現されています。

「廃棄物」とは何なのか。それは単なる不要物なのか、それとも適切な処理を施せば新たな価値を生むものなのか。廃棄物処理プラントの中で、「ごみ」と「資源」の境界について改めて考えさせられました。

産業廃棄物処理プラント

森と畑、人の手がつなぐ風景

視察の後半では、石坂オーガニックファームと三富今昔村の里山を訪れました。産業廃棄物のリサイクルと並行して、石坂産業は地域の自然環境を守り、育てる活動にも力を入れています。

この里山がある三富新田(さんとめしんでん)は、江戸時代に開発された農地で、「屋敷林・耕作地・雑木林」が帯状に配置された独特の土地利用の仕組みを持っています。この配置には、当時の人々が考え抜いた合理的な理由がありました。雑木林は、防風林として農地を守ると同時に、落ち葉を堆肥として活用する重要な役割を果たしていました。

しかし、時代が変わり、こうした土地利用の知恵は次第に忘れ去られました。放置された里山は荒れ果て、一部では不法投棄の場となってしまったのです。そうした中で、石坂産業は「自然と美しく生きる、次の暮らしをつくる」という理念のもと、この土地の知恵を受け継ぎ、再び里山を「生きた環境」として蘇らせました。現在、この里山には多様な動植物が生息し、多様な生態系が息づいています。

里山の小道を歩きながら、足元に積もる落ち葉の柔らかさ、木漏れ日の温かさ、鳥や虫のさえずりに包まれ、この場所が単なる「森」ではなく、人々の暮らしと深く結びついた環境であることを改めて感じました。

三富の森

森の時間が、甘く香るお菓子。

この視察で、一番心に残ったものがあります。それは、さといものパウンドケーキです。

10月上旬に参加したGreen Blue Education Forum 2024の帰り際、お土産としていただいた焼き菓子。そのときは、しっとりとした生地に広がるやさしい甘さを楽しむ、シンプルなスイーツだと思っていました。

しかし、視察で実際にそのさといもが育つ落ち葉堆肥農法を実践する三富地域の石坂オーガニックファームを訪れたとき、その一切れの意味が大きく変わりました。

畑の土を手に取ると、指の間からこぼれる粒子はしっとりとしています。この土こそが、「武蔵野の落ち葉堆肥農法」によって育まれたものでした。踏みしめる足元はふかふかと柔らかく、どこまでも深く息づく土の力を感じます。落ち葉は、里山の恵みそのものです。毎年秋になると、木々から舞い落ちた葉がじっくりと時間をかけて発酵し、栄養豊かな堆肥となります。それが畑に還り、土を肥やし、作物を育てる。そこで育つ作物は、自然の力を存分に吸収して育ちます。

世界農業遺産にも認定されたこの農法を受け継ぐ地域を訪れ、私はこのパウンドケーキが単なる焼き菓子ではないことを実感しました。その背後には、森から畑へ、畑から実りへ、そして人の手を経て私たちのもとへ届くまでの長い物語がありました。

石坂オーガニックファーム

三富今昔村の里山の落ち葉堆肥場

武蔵野の落ち葉堆肥農法(世界農業遺産)説明看板

命をむすぶ、ものの流れ

石坂産業の取組を通じて、「廃棄」という言葉の本当の意味を改めて考える機会を得ました。

三富今昔村の里山の復元、落ち葉堆肥農法の継承、そして、その循環の中で育まれた作物が私たちのもとへ届くまでの過程―それらのつながりを知ることで、「ものの価値は使い方次第で変わる」ということを実感しました。一見、不要に思えるものも、視点を変えれば新たな役割を持ち、違う形で生かされていく。そうした営みが、この場所には息づいていました。「廃棄物」に限らず、すべてのものには、役割があり、すべてのものはかたちを変えて生き続けるという石坂産業のフィロソフィーを垣間見た気がします。

視察で得た気づきを胸に、まずは身の回りのものに目を向け、今あるものへの感謝を忘れずに過ごしていきたいと思います。

1…「体験の機会の場」研究機構ホームページはこちら

2…登壇レポートはこちら

3…公益財団法人ユネスコ・アジア文化センター(ACCU)による「ユネスコ活動の未来を担うユース応援企画 UNESCO Youth for the Future 2024」へのご寄付を通じて、第3回ユネスコウィーク ユースフォーラム他、次世代ユネスコ国内委員会の活動をご支援いただいています。

DATA

| 訪問日時 | 2024年11月21日 |

|---|---|

| 訪問場所 | 石坂産業株式会社本社/三富今昔村/石坂オーガニックファーム |

| 執筆 | 次世代ユネスコ国内委員会委員(2024年11月現在)佐藤世壱 |